1.はじめに

鳩山町は埼玉県の中央部に位置し、比企南丘陵の豊かな自然に囲まれた風光明媚な町です。町の南限を流れる越辺川と支流の河川によってつくられた緑豊かな里山は、古くからこの地に恵みをもたらし、縄文時代より多くの遺跡が営まれました。特に、奈良・平安時代の須恵器や瓦を生産した南比企(みなみひき)窯跡群(ようせきぐん)は、東日本最大級の規模を誇り、その製品は武蔵国だけでなく、相模国(現神奈川県)や下総国(現千葉県)にまで供給されていました。また、中世には町のほぼ中央を鎌倉街道上道が通り、沿道では城館跡などの遺跡が点在しています。そして、近世には上州街道沿いの物流の要所に宿のような集落である今宿が成立し、材木筏(いかだ)の河岸(かし)としても栄えました。18世紀後半には、笠間焼と並ぶ関東最古級の近世地方窯である熊井焼が開窯し、碗や皿・急須・徳利などの陶器を生産しました。

2.縄文時代

長い氷河期が終わり、急速に温暖化が進んだことにより、クリ・トチ・クルミなどの森が広がり、シカやイノシシなどの動物が野山をかけ回るようになりました。人々はドングリなどの木の実を主食とし、村をつくり定住するようになります。また、シカなどのすばやい獲物を一発で仕留める弓矢を発明し、ドングリを食べるために煮炊きや貯蔵に使う土器を発明しました。

縄文草創期から早期は、虫草山遺跡や追ヶ谷戸(おいがやと)遺跡など丘陵部を中心に集落が営まれ、前期には天神台東遺跡など越辺川流域にも集落が進出しました。中期に宿南(しゅくみなみ)遺跡など越辺川流域に集落の拠点を移し、その数も増加しました。ところが後期から晩期になると、再び始まった寒冷化により食料の確保が難しくなり、集落が徐々に減少していきます。

虫草山遺跡 土器

宿南遺跡 土器

3.弥生時代

今から約2300年前、朝鮮半島から九州地方に稲作が伝わります。稲作の伝播はこれまでの狩猟・採集中心の暮らしを大きく変えました。埼玉県内でも、弥生中期になると熊谷市や深谷市などの沖積地を中心に、水田跡や稲作をうかがわせる籾跡の残る土器が出土しています。また、稲作の定着・拡大によって身分の差が出現したといわれていますが、それを物語る方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)というお墓が嵐山町の行司免(ぎょうじめん)遺跡で見つかっています。

鳩山町では弥生後期になると、これまであまり集落の見られなかった台地や丘陵にも人々が暮らすようになり、越辺川流域の天神台東遺跡や赤沼高在家(たかざいけ)遺跡で住居や土器が見つかっています。

4.古墳時代

稲作文化が関東地方に伝わるまでの間に、西日本では水田が広がり集落も増加しましたが、水利権やより豊かな土地をめぐって、村同士が対立するという新たな問題が生じてきました。

3世紀後半から4世紀初頭には地域を治める首長の権力を象徴するものとして、土を高く盛り上げて周囲に溝を巡らせる大きなお墓・古墳(こふん)の築造が始まります。また、古墳時代前期には低地の開発にあたり先進的な土木技術をもった東海地方の人々が移住し、吉見町や東松山市、坂戸市などの沖積地では大規模な集落が営まれました。

鳩山町でも、古墳時代前期に越辺川流域の糀谷(こうじや)遺跡で集落が営まれ、古墳時代終末期には丘陵部の追ヶ谷戸遺跡では小規模な円墳がつくられ、越辺川左岸の斜面には横穴を掘って十郎横穴墓(じゅうろうよこあなぼ)が見つかっています。なお、おしゃもじ山には古墳時代前期の前方後円墳とされる峰古墳がありますが、調査がおこなわれていないため詳細は不明です。

古墳時代には生活スタイルも変化がみられ、中期頃にはかまどや貯蔵穴(床下収納)がほとんどの家につくられるようになります。また、使用される食器類も土師器と呼ばれる素焼きの土器と、窯を使って1000℃以上の高温で焼かれる須恵器(すえき)と呼ばれる土器へと変化します。

糀谷遺跡第2次 全景

糀谷遺跡第2次土器

5.飛鳥時代

6世紀の終わり頃、飛鳥豊浦宮(とゆらのみや)で推古天皇が即位しました。その摂政となった聖徳太子は、蘇我氏と協力し天皇中心の中央集権国家をめざしました。その一方で、6世紀中頃に伝来した仏教を信仰したため、飛鳥寺など寺院の造営も始まりました。こうした動きとともに大化2年(646)に薄葬令(はくそうれい)により、次第に古墳の築造はおこなわれなくなります。

7世紀前半頃、越辺川上流域の丘陵裾にある小用(こよう)窯跡で須恵器の生産が開始されます。続く7世紀後半には、これまで窯がつくられなかった丘陵内部に石田遺跡・赤沼古代瓦窯跡が成立します。生産された瓦や須恵器は小用廃寺のほか、坂戸市勝呂(すぐろ)廃寺へ供給されました。特に、石田1号窯では陶製仏殿(とうせいぶつでん)と呼ばれる全国でも珍しい製品が生産されていました。

石田1号窯と工房跡 全景

石田1号窯出土陶製仏殿

6.奈良時代

飛鳥時代の都・藤原京は、水はけの悪さなど都市計画に難がありました。そこで元明天皇は和銅3年(710)に平城京に都を遷します。都の造営には唐の都づくりをとり入れ、仏像や美術工芸品など、唐の影響を受けた文化が華をさかせました。

平城遷都から30年余りたった天平13年(741)、聖武天皇は「国分寺建立の詔」というおふれを出します。この命令が出された頃、飢饉や日照り、地震などの災害や貴族の反乱が相次いだため、天皇は仏の教えを全国に広めることで世の中を平和にしたいと考えたのです。

これを受けて全国で国分寺・国分尼寺の造営が始まり、鳩山町でも武蔵国分寺の瓦を大量に生産するようになります。鳩山町を中心に形成された南比企窯跡群と呼ばれる東日本最大級の窯跡群では、武蔵国分寺創建瓦の8割を生産したと考えられています。

南比企窯跡群では8世紀前半になると小谷(こやつ)B・広町B窯跡や山下窯跡(6号窯)で須恵器の生産が始まり、柳原・小谷遺跡では工人集落が形成されます。最盛期の8世紀中頃になると、泉井(いずい)地区にある新沼(しんぬま)窯跡、赤沼地区にある石田国分寺瓦窯・久保1号瓦窯跡などが操業を開始し、武蔵国分寺の瓦工房である雷(いかづち)遺跡もつくられます。この他、小谷B・広町B窯跡でも少量ですが、国分寺創建期の瓦を生産したことがわかっています。8世紀後半には、柳原・小谷遺跡などの工人集落が衰退し、虫草山遺跡で工人集落、石田遺跡で窯がつくられるようになります。

小谷遺跡B地区 全景

新沼窯跡12号窯 全景

柳原遺跡A地区9号住居 全景

柳原遺跡A地区粘土採掘坑群 全景

7.平安時代

延暦13年(794)、桓武天皇は後継者争いや仏教勢力の影響を排除するため、平安京に都を遷します。朝廷は律令政治の再建をめざし地方政治の引き締めを図る一方、農民の負担を軽くし口分田(くぶんでん)の支給につとめました。しかし、次第に特定の有力者が荘園とともに権力をもつようになり中央集権が成り立たなくなっていき、武家政権の誕生と平安時代の終わりへとつながっていきます。

8世紀中頃に最盛期を迎えた鳩山町での須恵器や瓦生産も、平安時代になると石田遺跡や上鳴井窯跡・山下窯跡(5号窯)などの一部を除き、須江・竹本地区および嵐山町将軍沢(しょうぐんさわ)窯跡群、ときがわ町亀の原窯跡群など丘陵北部へ拠点を移し、武蔵国分寺再建期の瓦や須恵器を生産するようになります。また、工人集落の拠点もときがわ町の篩新田(ふるいしんでん)遺跡へ移り、町内では竹之城(たけのしろ)遺跡が唯一となりますが、これらの窯跡や工人集落も9世紀後半には衰退します。

この時期の集落には、河岸段丘上の小路谷(こうじや)遺跡・天神台東遺跡など小規模な集落があります。また、大平遺跡や追ヶ谷戸遺跡ではお墓が見つかっています。10世紀初頭になると、境田(さかいだ)遺跡・石田遺跡など一部において操業が継続されますが、窯の規模が小型化し築窯(ちくよう)も単発的になるなど衰退し、およそ200年続いた窯業生産も終焉を迎えることになります。

上鳴井窯跡1号窯跡 検出状況

追ヶ谷戸遺跡(平安時代墓域) 全景

8.中世

土地(荘園)を守るために武力を行使する集団が生まれ、次第に組織化し武士団となって朝廷内でも権力をもつようになり、ついには平家一門が朝廷内で権力を握るに至ります。

鳩山町は鎌倉街道上道(かみつみち)沿いにあることから、城館・集落などがつくられました。竹之城遺跡では12世紀後半から13世紀中頃の初源的な館の堀や掘立柱建物が見つかっており、皿沼下遺跡でも中世前半の堀が見つかっています。

集落は石田遺跡で13世紀代の小規模な集落が確認されており、15世紀代には松木山遺跡で集落跡、泉井山下遺跡では屋敷跡の区画溝と考えられる遺構が確認されています。また、天神台遺跡でも15世紀代の井戸などが見つかっており、隣接する中世寺院に関連する集落ではないかと考えられます。

お墓は鎌倉街道上道沿いの四反田(したんだ)遺跡と城添(しろぞえ)遺跡で確認されています。四反田遺跡では大量の板碑と台座、蔵骨器が採集されており、城添遺跡では13世紀後半から14世紀代の火葬墓・土坑墓と火葬施設が見つかっています。

この他、鎌倉街道上道と推定される道路跡が赤沼中遺跡や毛蔵寺(けぞうじ)遺跡などで見つかっています。また、15世紀中頃には鎌倉大仏の鋳造時に招へいされた物部鋳物師(もののべいもじ)などの系譜に連なる小用鋳物師が、梵鐘(ぼんしょう)などの仏具や生活雑器を生産するようになりました。

竹之城遺跡(中世館) 全景

城添遺跡第2次22号墓 板碑出土状況

9.近世

ひとたび戦渦に巻き込まれた鳩山町ですが、近世には再び平穏が訪れました。17世紀中頃には旗本(はたもと)支配地として再編され、そのなかで中核となるのが譜代旗本である内藤家です。内藤家は一時的ではありますが、石坂地区を除く鳩山地域一円を支配し、17世紀後半には大名に取り立てられました。熊井地区には内藤家の陣屋(じんや)がおかれ、現在でも堀状のくぼみや人工的な平坦面が一部残されています。

また、赤沼藩主内藤氏の御用を務める宿として今宿村が成立し、以降幕末に至るまで、宿内を通過する上州街道(川越道)の陸運や越辺川の舟運など物資の集散地として栄えました。中でも江戸に木材を供給する目的で設置された今宿の筏河岸は、古文書により18世紀中頃までさかのぼることができます。

18世紀後半には笠間焼(茨城県)と並ぶ関東最古級の近世地方窯である熊井焼が開窯し、優れた製品が生み出されました。

熊井焼跡 遺物出土状況

熊井焼

10.近代

明治5年(1872)に新しい戸籍法(大区小区制)が発布されました。鳩山町では、これまであった石坂・今宿・赤沼・大豆戸・小用・上熊井・高野倉・馬場新田・竹本・須江・奥田・大橋・上泉井の15ヵ村は、第五大区の二小区(石坂)、第六小区(小用・赤沼・今宿・大豆戸・熊井・高野倉)と第六大区の四小区(須江・大橋・奥田・竹本・泉井)に編成されました。また、明治12年(1879)に制定された群区町村編制法により郡が設置されることになり、小用村は入間郡、他の村は比企郡に属することになりました。

明治22年(1889)、町村制の施行により、北部の7ヵ村(熊井・高野倉・竹本・須江・奥田・大橋・泉井)は合併し亀井村となり、南部の5ヵ村(石坂・今宿・赤沼・大豆戸・小用)が合併して今宿村が成立しました。(1955年に亀井村と今宿村が合併し鳩山村となります。)

また、近世には読み書きそろばん等を教える寺子屋があり、鳩山町でも石坂村の休山寺、赤沼村の円正寺、熊井村の妙光寺で開かれていました。また、小用村で福寿寺(本山派修験寺院)の榎本家、高野倉村名手の山崎家、熊井村の小峰家、赤沼村の石井家、泉井村の千装家も別途に寺子屋を開いていました。

明治5年(1872)8月に学制が布告され、各地に学校教育施設が設置されました。鳩山町では明治6年(1873)に熊井村妙光寺に熊井学校、明治7年(1874年)泉井村金沢寺に泉井学校、小用村興長寺に小用学校、石坂村休山寺に石坂学校が設立されました。

これらの学校は幾多の変遷を経て、明治35年(1902)亀井尋常小学校泉井教場(旧泉井小学校)と亀井尋常小学校熊井教場(旧熊井学校)に統廃合され、現在地に亀井尋常高等小学校(現亀井小学校)が設立されます。また同年、石坂字夜一山に石坂学校、明治42年(1909年)に赤沼字四反田に今宿尋常小学校が建設されました。

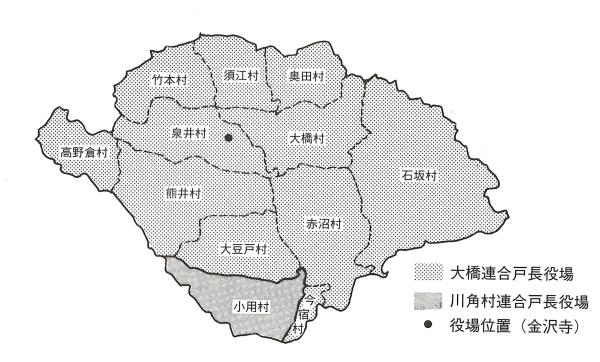

連合戸長制役場位置図