南比企窯跡 天沼遺跡・新沼遺跡 遠景

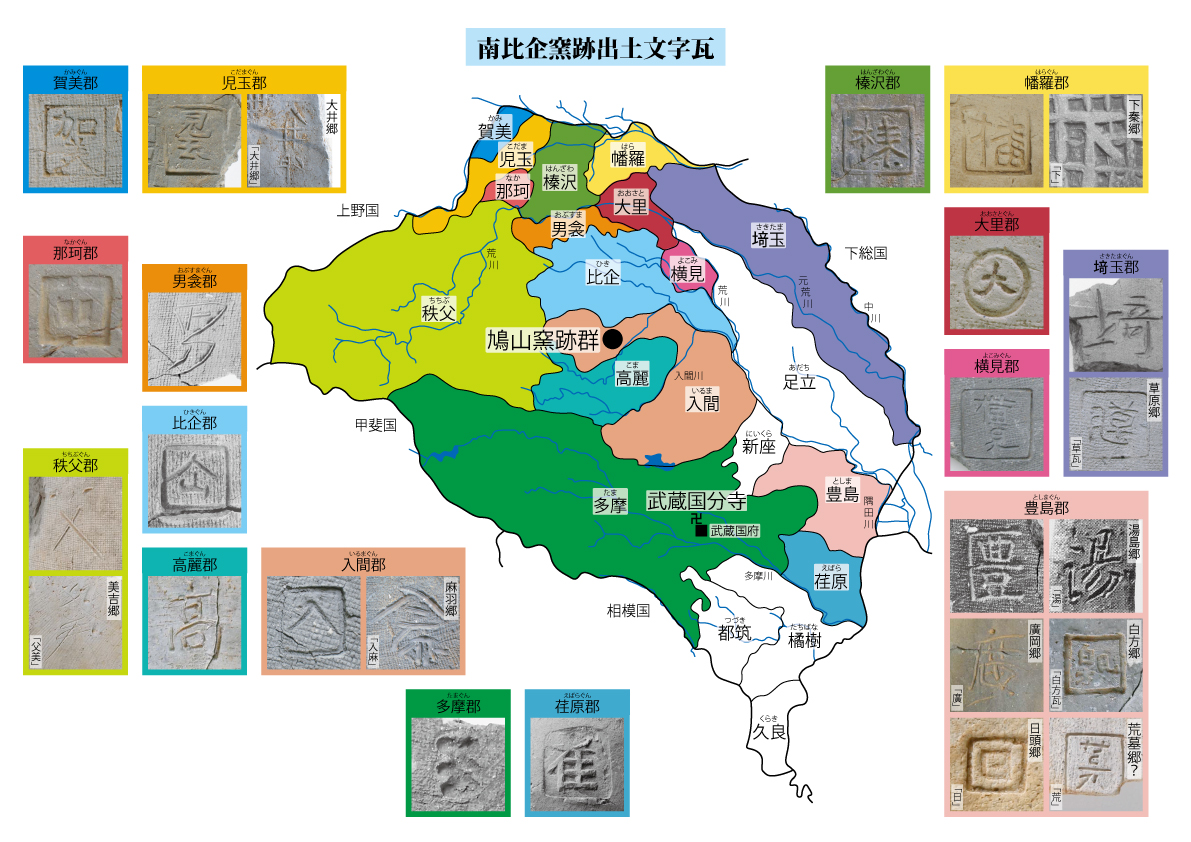

●文字瓦(郡名瓦)

文字瓦(郡名瓦)とは、郡名や人名・地名をヘラで書いたり、 郡名を刻んだ印(木製・陶製)を押した瓦のことです。鳩山町の南比企窯跡からも大量の文字瓦が出土しています。窯によって出土する郡名の違いや特徴があり、武蔵国21郡中17郡の文字瓦(郡名瓦)が確認されてます。これによって、同じ印が異なる窯で使用されているなど、当時の生産組織を研究するうえでの手がかりとなり、古代の地域史研究の貴重な資料となっています。

●国分寺の建立

聖武天皇が治めていた時代は、度重なる都の移転(恭仁宮・難波宮・紫香楽宮)や飢饉、疫病の流行など不安定な社会情勢が続いていました。仏教を厚く信仰した聖武天皇は、仏教による鎮護国家の思想によって国家の安定をはかろうとして、741年、全国に国分寺建立の詔を発し諸国に国分寺・国分尼寺をつくらせました。 創建当初は国司(国の役人)主導で進められましたが、膨大な費用と人力が必要なことから、思うように事業が進みませんでした。そこで、地方の有力者(郡司=地方官)に協力をお願いしました。文字瓦には、その協力の証として人名や地名が記されています。当時の鳩山町も、瓦の生産元として重要な役割を担っていました。

※武蔵国:埼玉県・東京都・神奈川県の一部 武蔵国分寺:現東京都国分寺市

鳩山の文字瓦しおりを配布しています。

南比企窯跡の国指定化を記念し、町出土の文字瓦を印刷したしおりを作成しました。(全12種)

町内3か所で配布していますので、ご自由にお持ちください。

・多世代活動交流センター 文化財分室

・鳩山町役場 正面玄関

・鳩山町役場 教育委員会事務局の窓口