須恵器とは?

須恵器とは、古墳時代中頃(5世紀初頭)に朝鮮半島から伝わった青灰色をした硬い土器のことです。日本では古墳時代始め頃まで、野焼きのようなやり方で縄文土器や弥生土器・土師器といった土器を作っていました。

これらは、手軽に作ることができる一方、焼きが甘いため水が染み込みやすく、時間が経つと脆くなるという欠点がありました。

古墳時代中頃になると、朝鮮半島から「ロクロ」と「窯」とともに須恵器作りの技術が伝わりました。

薄くて硬いのですが熱には弱いため、主に食器・貯蔵具などが多く作られました。

ここでは鳩山窯跡群で作られた製品の一部をご紹介します。

【食器(供膳具)】

【貯蔵具】

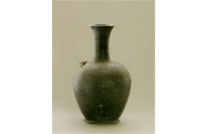

| ⑤壷 (つぼ) |

|

水や酒・穀物などを貯蔵するためのものです。 水や酒を入れるクビの長い |

|---|---|---|

| ⑥甕 (かめ) |

|

水や酒・穀物などを貯蔵するためのものです。 屋内に据え付けて水などを大量に貯めておく大甕もあります。 |

【調理具】

| ⑦鉢 (はち) |

|

口が大きく開き、底の浅いものを

現在のすり鉢・ボウルのような使われ方をしていました。この他、仏具の1つである |

|---|---|---|

| ⑧甑 (こしき) |

|

現在の炊飯器のような使われ方をしていました。 |

【仏具】

| ⑨水瓶 (すいびょう) |

|

仏様に供える清らかな水を入れるための容器です。 もとは金属製のものでしたが、須恵器や灰釉陶器など焼き物製のものも使われるようになりました。 |

|---|---|---|

| ⑩四耳壷 (しじこ) |

|

現在の骨壷のような使われ方をしていました。 肩の部分に4つの耳をもつのが特徴です。耳には穴があいているため、蓋をしたあとに耳に紐を通して結び固定したのではないかと考えられます。 |

| ⑪香炉形土製品 (こうろがたどせいひん) |

|

胴部に4つの小さな穴があけられ、 これらのことから香炉ではないかと考えていますが、他に出土例がないため、正確な使い方は不明です。 |

【文具】

| ⑫円面硯 (えんめんけん) |

|

形は現在のものと違いますが、習字でも使われる硯の一種です。 墨をする硯の部分と長方形にくり抜いた透かしや線刻を施した脚部からなります。 |

|---|