窯とは?

古墳時代中頃(5世紀初頭)になると、朝鮮半島から須恵器という新しい焼き物の技術が伝わり、「窯」を使った生産が始まります。これにより、じょうぶで割れにくい器を作ることができるようになりました。

窯には、「窖窯」と「平窯」の2種類があります。

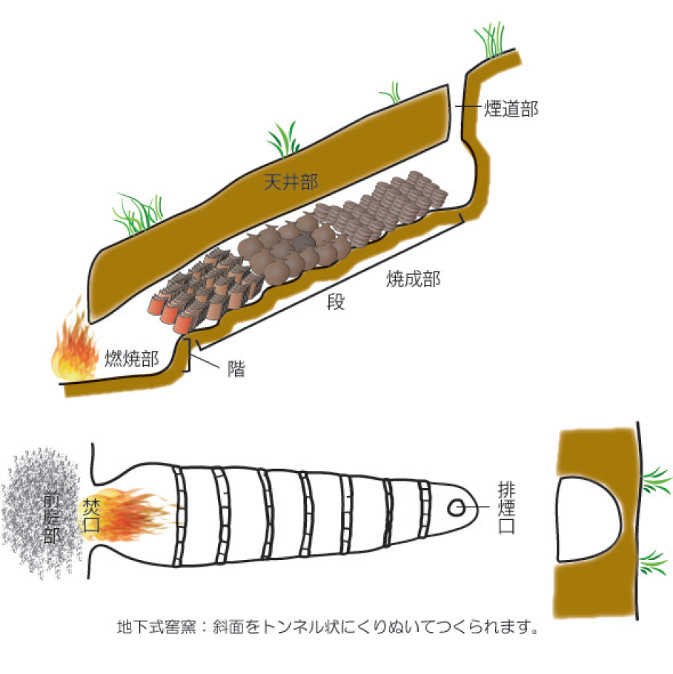

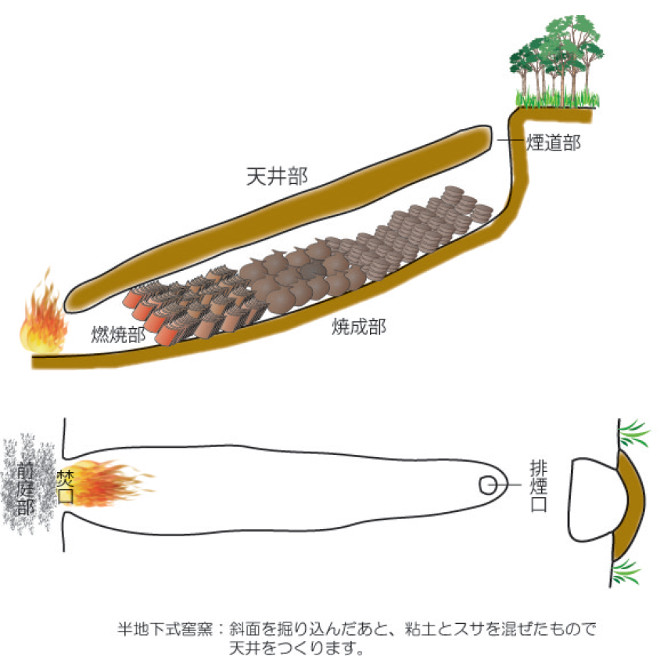

窖窯とは、丘陵の斜面をトンネル状にくりぬいたもので、薪や製品を出し入れする焚口、薪を燃やす燃焼部、製品を並べて焼く焼成部、排気をおこなう煙道部から構成されています。

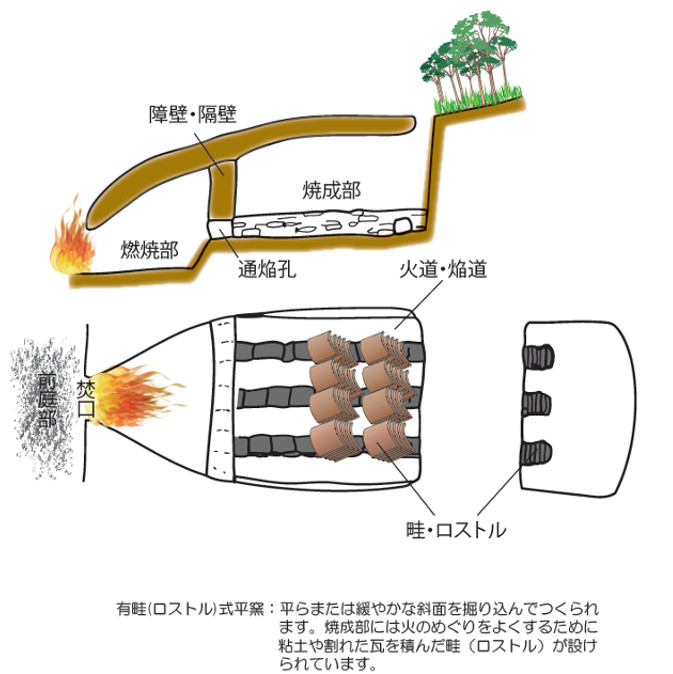

平窯とは、緩やかな傾斜面をくりぬいたものもありますが、おおむね平坦な土地に穴を掘って作られたものをいいます。

基本的な構造は窖窯と同じですが、製品を焼く焼成室の床面が平らなものと、熱循環をよくするために畦を設けた有畦式(ロストル式)と呼ばれるものがあります。

地下式窖窯

半地下式窖窯

有牀(ゆうしょう)式平窯

※読み仮名: 通焔孔(つうえんこう) 焔道(えんどう) 畦(あぜ)